✏️ ずっと伸び続ける子のヒミツとは?

~「書く力」が未来の学力を支えるカギ~

新学年へのご進級、おめでとうございます。

いよいよ小学校高学年の入り口に立った新小学5年生。

このタイミングは、お子さまの学びの土台を整える絶好の機会です。

私たちMaxでは、小学生から高校生までの成長を長年見守り続けてきました。

その中で、「小学生の頃はよくできたのに…」と伸び悩む子と、「ずっと安定して力を伸ばしていく子」の分かれ道が、意外なところにあることが見えてきたのです。

🧠 成績がずっと伸びる子に共通する“意外なこと”

それは、「鉛筆の持ち方」です。

「え?たかが持ち方で?」と思われるかもしれません。

でもこれは、見逃せないほど大切な要素なのです。

✍️ 書くことが“苦手なまま”になっていませんか?

- 「字を書くのが遅い」

- 「すぐ飽きてしまう」

- 「長く書くと、指が疲れる・痛い」

そんな様子が見られたら、もしかすると鉛筆の持ち方に原因があるかもしれません。

正しい持ち方ができていないと、書くこと自体がストレスになり、

学年が上がるごとに、勉強が「つらいもの」になってしまうケースが多くあります。

📚 なぜ「書く力」がそんなに重要なの?

小学校中学年までは、問題の多くが選択式や短答式ですが、

高学年からは、こんな課題が増えていきます:

- 説明を要約して書く

- 計算の途中式を自分で整理して書く

- 考えを自分の言葉でまとめる

つまり、「書く力」がついていないと、考えることすら難しくなるのです。

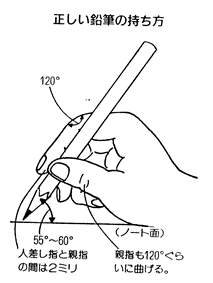

✅ 正しい鉛筆の持ち方 6つのチェックポイント

新学期の今だからこそ、ご家庭でチェックしてみてください。

- 人差し指がゆるやかに120度に曲がっている

- 鉛筆が人差し指としっかり接している

- 人差し指と親指の高さがほぼ同じ

- 親指もぷっくりと曲がって120度くらい

- 人差し指と親指の間に約2ミリのすき間がある

- 鉛筆の傾きがノートに対して55~60度程度

もし「ちょっと違うかも?」と思われたら、今が直しどきです。

💬 実際にあった事例より

Maxに通っていたある中学生の男の子。

小学生の頃は、算数は得意だったそうですが、中学で成績が伸び悩むようになりました。

よく見ると、筆圧が強く、指にマメができるほど力を入れて書いていたのです。

当初は面倒がりましたが、鉛筆の持ち方を見直して、書く姿勢を改善すると、

「書くことが疲れない」→「問題に向き合う時間が長くなる」→「理解も深まる」と、

いい流れができて成績も回復していった子もいました。

🌱 今こそ整えるチャンス!

小5は、「書いて覚える・考える」が本格化してくる時期です。

このタイミングで書く姿勢を整えることは、

中学・高校に向けた土台づくりになります。

🎯 「書く力」×「考える力」= 未来の伸びしろ

正しい鉛筆の持ち方をして、書くことが自然にできるようになると、

勉強自体への抵抗感がぐっと減ります。

結果的に、学ぶことが「楽しい・分かる」に変わっていきます。

📌 まとめ

✔️ 鉛筆の持ち方は「学力を伸ばす第一歩」

✔️ 書くことに負担があると、勉強全体がつらくなる

✔️ 正しい持ち方は、長時間集中するための“技術”

✔️ 今こそ見直すベストなタイミングです!

ご家庭でお子さまの様子を見ながら、

「ちょっと気になるな」と思ったら、ぜひ今日から始めてみてください。

Maxでは、学びを支える“見えにくい部分”にも丁寧に向き合い、

長く伸び続ける力を育てています。

◆鶴ヶ谷教室 ☎252-0998

989-0824 宮城野区鶴ヶ谷4-3-1

◆幸 町 教室 ☎295-3303

983-0836 宮城野区幸町3-4-19

◆マックス動画教室

電話でのお問合せ AM10:30~PM22:30

伸び続ける子

小学生の時は、できたのに、中学・高校とパッとしなくなる子。小学生の時からず~と成績がよい子。学年が上がるに連れて、頭角を現してくる子。

Maxでは、一人の子を小学生、中学生、高校生と引き続き教えることができます。だから、どんな子が、どんな経過をたどりながら、成長していくかを、継続して見ることができます。そうすると、伸び続ける条件のようなものも見えてきます。

今日はそんな条件の中から、たぶん軽く扱われているだろう思われる話をしましょう。でも、ここで、わざわざ取り上げると言うことは、皆さんが想像する以上に、将来の子どもの学力に深く関係しているのです。

書くことが遅い子。書く勉強をするとすぐ飽きる子。書くことが苦手な子がいたら、鉛筆の持ち方を調べてみて下さい。

鉛筆を変わった持ち方をしている子は、書いていて指が痛くなったりして、書くことに抵抗を感じているはずです。勉強では、学年が上がれば上がるほど、「覚えるために書く」、「考えるために書く」など『書く』作業が多くなります。

と言うことは書くことに抵抗感がある子には、勉強はつらい作業の連続になってきます。鉛筆を上手に使い、長時間、書ける子は、それだけで学力の獲得に有利なわけです。

なんだ。そんなことかよ。そんな声も聞こえてきそうですが、これまでの経験から思っている以上に、そして将来の成績を占えるぐらいに、強い関連性があります。おかしな持ち方をしている子がいたら、今のうちに修正してください。

正しい鉛筆の持ち方

①人差し指がほぼ120度に曲がっているか。

②鉛筆がぴったり人差し指とくっついているか。

③人差し指の先と親指がほぼ同じ高さにあるか。

④親指もぷっくりと120度ぐらいに曲げているか。

⑤人差し指と親指の間は、2ミリほど空いているか。

⑥ノート面に対して鉛筆は55~60度の傾きになっているか。

鉛筆を正しく持ったときの基準です。

鬼に金棒 できる子に鉛筆です。

算数教室 小学生~高校生までを教えているからわかる。考える力を伸ばす算数のポイント・ずっと伸びていけるポイントをお伝えします。

整数と小数

10倍,100倍、10分の1 倍,100分の1 倍は、計算しないで小数点を移動して求める。

10個集まると位が1つ上がる

10が10個集まる(10倍する)と位が1つ上がり100になります。同じように、42.18も10個集まる(10倍する)と位が1つ上がります。

小数点を右に1けた移動します。

10. 10倍すると →→ 100.

42.18 10倍すると →→ 421.8

計算しないで小数点を移動する。

①10倍 ⇒ 位が1つ上がる。小数点を右へ1けた移動する

②100倍 ⇒ 位が2つ上がる。小数点を右へ2けた移動する

③10分の1倍 ⇒ 位が1つ下がる。小数点を左へ1けた移動

④100分の1 倍 ⇒ 位が2つ下がる。小数点を左へ2けた移動

いちいち0.5×100を筆算する子が、年々増えてきて驚いています。

小数点のたし算・ひき算は、小数点をそろえる

問題 : 次の計算をしなさい。

① 3.05+4.955 ② 5-2.732

直方体や立方体の体積

ポイントは2つです。

①公式を自由自在に使えること。

②自分で図を描いて、立体の感覚をつかむこと。

体積 : もののかさのこと。 単位はcm3 (立法センチメートル)

直方体の体積=たて×よこ×高さ

立方体の体積=1辺×1辺×1辺

立体の感覚: 奥行きに対する感覚を身につける。

⇒ 問題に出てくる図をひとつひとつノートに書き移します。初めは、立体の奥行きが書けなかったり、上下左右前後が平行にならないゆがんだ図しか書けないことが多々あります。

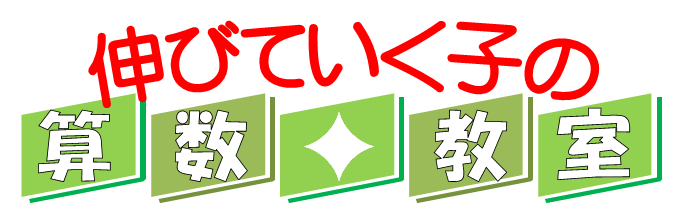

直方体

体積は2×4×3=24cm3

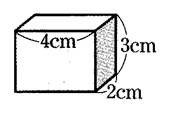

立方体

体積は3×3×3=27cm3

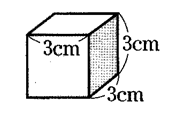

問題 : 図のような立体の体積は何cm3ですか。

考え方:どの方向から見ると凸凹ではなくて、平らになるかと発想します。

⇒右の面が上に向くようにすると平らになるので、右面を上にした図を描く。

将来の事を考えると、

4×8×6+5×4×6=192+120というベタな計算で、OKにしたくありません。計算は常に速く正確にできる意識が必要なので、ノートの例に示したような計算の工夫を望みます。