〜中1の今が、将来の選択肢を広げる第一歩〜

こんにちは、合格屋マックスの山口です。

いつもお子様の学びを温かく支えてくださり、ありがとうございます。

さて、後期に入り、後期中間テストが目前という時期になりました。

この「中1の秋」は、お子様の学習習慣が大きく変わるターニングポイントです。

成績の差が開きやすくなるこの時期だからこそ、いまの行動が未来を大きく変えます。

🔑 今こそ切り替えのチャンスです

中1生は、前期で「中学校の勉強とはどんなものか」をある程度経験し、

後期に入り、ちょっと気持ちがゆるみがちな時期でもあります。

でもここで切り替えて、小さな成功体験を積み上げていくことができれば、

学年末には「できる側」の子に変わっていけます。

🧩 「できる子のサイクル」に乗せてあげるには?

勉強に前向きになるには、「できた!」「やればできるんだ!」という経験が必要です。

以下のようなステップを、ぜひご家庭でも意識してみてください。

① 小さな目標を一緒に立てる

「英単語を毎日5つ」「計算問題を3問だけ」など、達成しやすい内容でOKです。

② 成果より“努力”をほめる

「続けているのがすごいね」「ちゃんと机に向かってるの見てるよ」

――こうした言葉が、本人の心に響きます。

③ 達成できたら一歩先へ

「できたこと」が積み重なると、自然と次の課題に挑戦する意欲が出てきます。

📚 実際の事例:七海ちゃんの成長

七海ちゃんは、最初は英単語を覚えるのが苦手でした。

お母様と「1日5つだけ」と約束し、毎日続けたところ、

「よく頑張ってるね!」という声かけに支えられ、

いまでは20個の単語もスラスラと覚えるように。

単語テストではいつも満点。お母様の言葉が、何よりのエネルギーになったのです。

🌱 子どもを伸ばす力は、家庭から生まれます

お子様が「自分はやればできる」と信じられるように、

「頑張ってるの、ちゃんと伝わってるよ」と伝えてあげてください。

そして、よかったらこんな言葉をかけてみてください。

- 「最近がんばってるね。見ててわかるよ」

- 「次は何を一緒にやってみようか?」

合格屋マックスは、これからもご家庭と連携しながら、

お子様の“前向きな学び”を全力でサポートしてまいります。

🔄 「できる子のサイクル」とは?

これは、お子様が

「努力を認められる」→「自信がつく」→「挑戦する」→「成功する」

という流れをくり返すことで、自然とやる気が高まっていく成長の循環です。

このサイクルに乗れた子は、勉強に前向きになり、

自ら考え、工夫し、伸びていく力を身につけていきます。

その最初のスイッチを入れてくれるのが、保護者の言葉なのです。

🎯 最後に

中1の秋は、まだまだ伸びしろだらけです。

ここから変わる子は、びっくりするほど伸びていきます。

「この時期にがんばってよかった」と、

1年後、笑顔でそう言えるように――。

私たちも全力でサポートしてまいります。

どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。

◆鶴ヶ谷教室 ☎252-0998 989-0824 宮城野区鶴ヶ谷4-3-1

◆幸 町 教室 ☎295-3303 983-0836 宮城野区幸町3-4-19

◆マックス動画教室

電話でのお問合せ AM10:30~PM22:30

<旧版>

最大のプレゼント

春から、中1の秋が中学生活で、一番重要な時期だと説明してきました。英語も数学も、中学での基礎を確実にする時期だからです。この時期の学習を、いい加減にすると、中2.3になって、いざ、やろうとしても、基礎力がなくて、やれない、できないということになる例をお話してきました。

しかし、子ども達は、今、そんなことを何も感じないでいます。無理もありません。経験してないのでわからないのです。中3の時には、こうなるだろうなと考えられるほど大人ではありません。

だから、教えてあげないといけません。しかし、この時期は、一言えば、文句が十になって返ってくる。そんな反抗期のど真ん中です。小学生の頃と違って、なかなか親の思う通りには動かなくなってきています。いい意味でも、そして悪い意味でも【中学生】になってきました。

そんな時期だからこそ、【今】の過ごし方が、今後を決定するのです。上手な導きが必要な時なのです。面談で、お話していると、子どもに文句を言うことを、 「ケンカになってしまうから我慢しています」というせりふによくあたります。その気持ちよ~くわかります。 私も家では、言ってどうせ反発されるなら、言わずにおこう。そのうち気がついてくれるだろうとついつい思いますもの。

でも、でも、多くのご家庭を見てきましたが、そんなやりかたで、成功している家庭はほとんどないって感じです。むしろ、こんなくくりができそうです。成績のいい子の家では、子どもが「ウチの親、言い出したら聞かない」と言い、成績不振の子の家では、親が「ウチの子、言い出したら聞かない」といています。

できる子にするご両親が、使う方法

「うちの子、やる気がなくて、成績ボロボロなんです」 「ちょっとやる気になってくれさえすれば・・・もともと頭が悪い子じゃないんです」

こんなお父さん、お母さん方がいらっしゃいます。 皆さんのところはどうです? ここで少し「やる気」について考えてみたいと思います。

「やる気」って、次から次へと自然にわき出てくるものではないですよね。でも、たま~に「やる気」ってわいてくることありますよね! どんなときですか? わいてくるときって?

これがわかれば、その状況をつくることにより、「やる気」をわき出させることができるハズです。 どうですか、思い浮かびます?

たとえば、仕事で「やる気」がわき出る時ってどんなときですか? こんなときではないですか? 「ちょっと、仕事がうまくいったとき」 経験ないですか? うまくいったときは、「よ~し、もっと頑張るぞー!」って自然に思いませんか。

また、そんなときは、いつもは嫌いな上司のアドバイスも素直に聞けたりもするのです。妙に自分に厳しくなったりもしてね。

で、 実は、子どもも同じなのです。学校の小テストが少し良かっただけで、「よ~し、もっと頑張るぞー!」って気になるのです。つまり、「ちょっと、うまくいった」という状況をつくり出すことができれば、「やる気」をわき出させることができるのです。

ということはですよ。いいですか。 「ちょっとうまくいった」を、意図的に作って、褒めてあげられる状態を作ることを考えたらどうでしょうか。そうすれば、子どもの「やる気」も出てくる。そして、成績も上がるわけです。

「ちょっとうまくいった」を、作り出して、それを褒める。本当は、周囲の人たちから「できる」・「すごい」と言われることが、子どもを一番成長させます。しかし、周りの人たちから、褒められるまでの間は、お父さん・お母さんが褒める係りです。

具体的な方法

特別レポート:できる子にするお父さん、お母さん

長年教えていますと、成績のよい子の共通点が見えてきます。できる子はみんな、『自分はできる』と思っています。みんな「できる子のサイクル」※1に乗っています。

「褒めればいいとよく聞きますが、何を褒めればいいのでしょうか。うちの子には褒めるところがないので、困っています」 こんな相談がよくあります。

「できる子にするお父さん、お母さん」の違いはココにあります。「何を褒めればいいのでしょうか」、「うちの子には、褒めるものがない」なんて言ったりしません。もちろん、子どもにただ「勉強しろ」なんて言ったりもしません。 では、どうするのでしょうか。

こんな感じでやっています。最初は、子どもがやりやすい一つのことを選んであげるのです。 「勉強しなさい」では、子どもの行動は変わりません。これでは、子どもも変わりようがありません。だから、褒めるところが見つからないのです。

多くの方が、こういう言い方で、終わってしまって失敗しています。最初は子どもの行動を変えることがポイントです。子どもも「なぁんだ。これだけやればいいのか」と思えば、 行動しやすくなります。

だから、なるべく子どもが、やりやすく、あとあとの学習が楽に なるものを選んで、「○○をやりなさい」と決めてあげてください(勉強以外のテーマでもOKです)。

子どもが行動しやすくなる状態を作ります。 そして、励まし続けてください。声がけが大切です。 やることがきまって、前より少しでもやるようになったら、 まずそれが、最初に褒めることです。

でも、ここであまり褒めすぎないように。 成果が出ていないのに、あまり褒められると 子どもは「?」と感じてしまいます。この段階では、褒めるより励ます・応援するって感じがいいようです。これには、できるまでしつこく見守るって意味も含まれています。この行動が続くように、褒めてあげてください。

ここで、重要な注意点です。間違わないでください。成果が出たらで、褒めるのではありません。 挑戦している間、褒めるのです。 行動が変われば、自ずと成果は現れます。

成果が出れば周りが、褒めてくれます。本当に「できる子のサイクル」に乗っていけます。だから、成果が出るまでの辛い時期に、この行動が続くように、褒めてあげることが大切なのです。

行動に対して、いい思いをさせてあげてください。いい。いいぞ。よくなっている。 そうです。「できる子のサイクル」に乗りかかったのです。ココで【認め】られないと、子どものヤル気は長続きしません。

褒めるときは、「いいぞ。よくなっている。」のように進行形で 褒めると子どもの方も受け入れやすくなります。「良くなった」と断言されると、逆に「本当かな」と反射的に思ってしまう自信のない子が多いものです。

できる子のサイクル

できる子には共通点があります。頭がいいことではありません。 できる子は「できる子のサイクル」に乗っています。 できる子ほど学習でいい思いをしたことが多いのです。

子どもをできる子のサイクルに乗せるには、学習でいい思いを少しでも多くさせることです。そのためには、学習でいい思いができる経験を意図的につくってあげることが有効です。

具体的に何にするかは、個別面談の際にご相談下さい。Maxは、個別面談をお父さん、お母さんとの作戦会議と考えています。今後どうするのか。どうしたいのか等について情報交換する場にしたいと考えています。

よくある三者面談では、こんな感じになりがちです。お父さん、お母さんが言いたいことを、我々が子どもに言って、子どもが「ハイ。わかりました」(その場を乗り切るために、子どもも「ハイ」と言う)と返事する。これがよくある三者面談です。でも、これでは明日から何も変わらないことを経験上、嫌というほど味わっています。

叱るときも、【行動】を対象にします。その行動が、いいか悪いか、ハッキリ明確にしてあげます。行動が対象です。人格が対象ではありません。だからズケズケ言っていいのです。対象が行動の方が、子どもも安心して聞けます。

子どもに最大のプレゼント

自分の都合のいいように解釈するのが、子どもの習性です。

親の方で、我慢して何も言わないと、「親は何も言わないし、これでいいかぁ」ぐらいに思っていると考えた方がいいと思います。

だから、親の方が、大人の判断で、ここは言い合いになってしまうからと我慢しても、子どもには、何も伝わっていないんです。 「できる子にするお父さん・お母さん」は、子どもが実行できそうなことをに絞って、それができるようになるまで、励ましたり、褒めたりしながら、時に怒りを爆発させながらしつこく見守るのです。

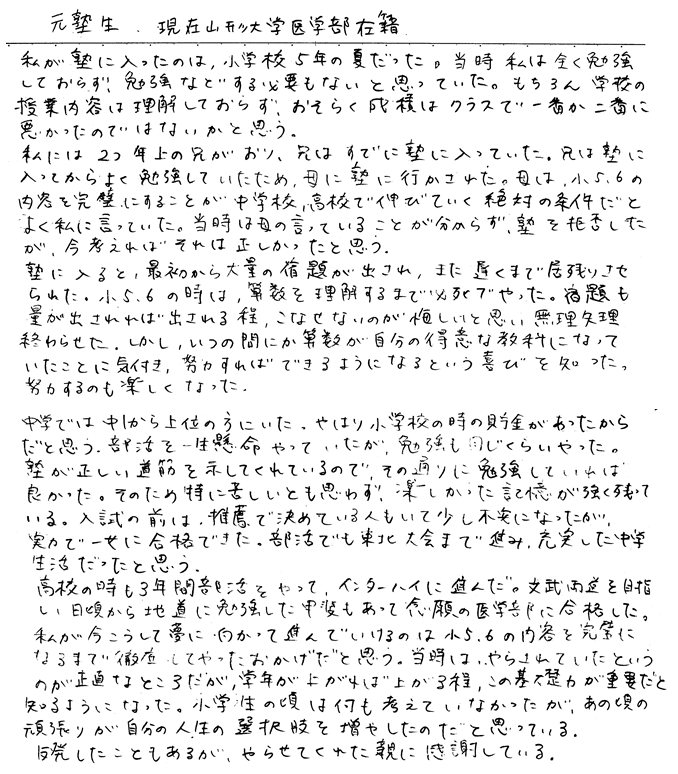

最後にこんな文章を紹介します。書いてくれたのは、昔の教え子です。今では、お医者さんになりました。

文 :吉野 菜々子 鶴谷小中 → 宮城一女 → 山形大学医学部→ 日本海病院(酒田)勤務

夢をかなえて、お医者さんになりましたが、スタートからスムーズにいったわけではありません。お母さんが、がんばったんです。 この子の、お母さんは、「できる子にするお母さん」でした。

言い出したら絶対に引かないお母さんでした。この子も、この子の兄も、中3の後半には、2人とも異口同音、こんなこと言っていました。

『ウチの親はすごい。ちょっと約束を破ると、そこに座りなさいって、1回、始まったらもう大変。絶対に3時間は説教が終わらない。月末だと店が忙しいのに、本当に申し訳なく思うし、もうそんなことさせられない』

子どもとぶつかると、心が痛みますが、子どもも、今は反抗しても、後からわかるんです。 「人生の選択肢が増えた」って。親から子への最大のプレゼントでした。今では、「やらせてくれた親に感謝している」は、子どもから親への最大のプレゼントでしょうか。