こんにちは、合格屋マックスです。

◆「このままで大丈夫かな…?」そんな不安を感じること、ありませんか?

「うちの子、ちゃんと中学生になれるのかな」

「このまま進んで大丈夫なのか、ちょっと心配…」

そんな気持ちを抱くこと、ありませんか?

今はまだ小学生。でもあと1年もすれば、中学生活が始まります。

小6の今は、「中学への助走期間」。

この時期にどんな“学びの種”をまくかで、未来の伸び方が大きく変わってきます。

◆ 伸びる子とつまずく子、その分かれ道はどこに?

中学に入ると、とくに英語と数学で差が出やすくなります。

そしてその差は、「中学に入ってから頑張ったかどうか」ではなく、「卒業までにどんな準備をしていたか」にかかっていることが多いのです。

✅ 英語は、文のしくみに親しんでいた子はすぐに対応できます

✅ 数学では、図や式を使って“考える力”が大きく武器になります

◆【実例】わからなかった子が「自信の芽」を伸ばした話

一昨年のことです。

小6で入塾したAさん(仮名)は、最初「算数が苦手…」「英語なんてまだ早い…」と自信がない様子でした。

でも、毎回「どうしてそうなるのか」を一緒に考えながら、

言葉で説明したり、図に描いて理解したりしていくうちに、少しずつ表情が変わってきました。

冬ごろには、

「中学になったら勉強、ちょっと楽しみかも」

「テストでも見直せば、ミスが減るようになった」

と、自分から話してくれるように。

“できるようになった”の実感が、学ぶ楽しさにつながる。

この経験が、中学でもしっかり花開いています。

◆ 小6で育てておきたい「3つの力」

🔸 自分の言葉で説明する力

→ 理解を深めるだけでなく、伝える力がすべての教科につながります。

🔸 ミスに気づき、自分で修正する力

→ “ただ覚える”から“気づける・直せる”学びへ。

🔸 「学ぶっておもしろい!」と思える気持ち

→ 前向きな気持ちは、ぐんぐん伸びる力の土台になります。

マックスでは、この3つを大切にしながら、

一人ひとりの「これから」を一緒に育てていきます。

◆ 中学でのスタートに自信がもてるように

「中学になったら…」とお考えなら、準備を始めるのは“今”がベストです。

今のうちに小さなつまずきを解消しておけば、

未来はずっと広がります。

🌱 得意をのばして、笑顔で進学できる

🌱 苦手を克服して、自信が芽生える

🌱 学ぶ姿勢が変わり、夢や目標が見えてくる

◆ Maxは、ただの塾じゃありません

私たちマックスが目指しているのは、

テストで点を取ることだけではなく、「自分で考えて、自分で前に進める子」を育てること。

だからこそ、

📘 考える力

💬 伝える力

🔍 振り返る力

この3つの力を、日々の授業の中で丁寧に育てていきます。

◆ 保護者の方へ ― ふと話したくなるような「小さな変化」があります

マックスに通う子どもたちからは、

「今日の授業、ちょっと楽しかった」

「先生に言われたやり方でやったら、テストよかったよ」

――そんな、何気ないけれど嬉しい言葉が、よく聞こえてきます。

その様子を見て、

「そういえば最近、ちょっと表情が変わったかも」

と気づいた保護者の方が、何かの会話の中で、

「うちの子、最近塾が楽しそうでね…」と、ふと話してくださることがあります。

それがきっかけで、

「ちょっと見に行ってみようかな」「体験だけでも受けてみようかな」

そんなふうに思っていただけたら、嬉しい限りです。

私たちマックスは、そうやってじんわり伝わっていくような“いい変化”を、これからも丁寧に育てていきたいと考えています。

◆ 小6は、未来を変える“最初の一歩”

今、お子さんは未来へのスタートラインに立っています。

その一歩をどう踏み出すかで、見える景色が変わります。

合格屋マックスは、

「一緒に子どもの未来を信じて育てていく」、そんな場所を目指しています。

◆鶴ヶ谷教室 ☎252-0998 989-0824 宮城野区鶴ヶ谷4-3-1

◆幸 町 教室 ☎295-3303 983-0836 宮城野区幸町3-4-19

◆マックス動画教室

電話でのお問合せ AM10:30~PM22:30

<旧版>

ドンドン成績が上がっていく子

ある時期がくると、自分で勉強を始める子がいます。ドンドン成績が上がっていく子がいます。一方で、いつまでも、なかなかかわらない子もいます。

その違いは・・・

小5年夏からの1年間は、義務教育9年間の最大の上り坂です。

それを、問題を形の上から見ると、

5年前半まで : 1.6cmの厚さの本を42冊かさねたら何cmになりますか。

5年後半以降 : 16本で1280円のペンを9本買えば代金はいくらですか。

5年生の前半までは、問題文中に出てくる数字は2種類がほとんどです。だから、問題を読めば、足すのか、引くのか、かけるのか、わるのか、すぐにわかります。計算の1回でおしまいです。

ところが、5年生後半以降の問題では、問題文中に3種類以上の数字が出てきます。ということは、問題文に出てきた数字同士の関係を考えることからスタートします。計算を考えることは、その後になります。

考えるための道具をもっているか

しかも、そろそろ、分数が出ることが、当たり前になりましたから、数量関係を考えることが、整数の時よりつかみにくくなってきています。そこで、考えるためのツール・道具を、上手に使えるかどうかが問題になってきます。ツール・道具としては、線分図・面積図が一般的です。

Maxの対応表は何にでも使える

ここにMax流の『対応表』を加えましょう。

子どもたちは、線分図・面積図より使いやすいといいます。学校の教科書には、『対応表』は載っていません。似たものはあります。これは、完全なMaxオリジナルではありませんが、Max流に加工して、子どもたちには扱いやすすいツールにしています。

去年の中3生で、数学が苦手な子でしたが、中3の12月ぐらいに、「先生、『対応表』って何にでも使えてカンタンでいいね。わかりやす」と言った子がいました。「だから、小5から教えている」と言ったら、「小5で、これが使えたら無敵ですね。戻りたい」と言っていました。

学校の教科書では、線分図・面積図で説明しています。使用する図の違いはありますが、問題はここからです。

その図を描けという問題がないのです。教科書を確認してください(さらに、本屋さんで、学習参考書を覗いてみてください)。子どもたちは、説明を受けるときは、それらの図を使って説明を受けます。

でも、「描きなさい」という練習がないので、なかなか自分で考えるために図を描けるようになっていないのです。だから、ツール・道具が使えないままになっているのです。

もう1点、子どもの意識として、「パッ」とすぐにできることが、できることと勘違いしている子もたくさんいます。

Maxは、ココに時間をかけます。

考えるための道具・ツールが使えない。このへんが、中学・高校生と学年が上がるほど、泣き所になってきます。いすれも小5の夏~小6の夏の1年間で学習します。「義務教育9年間の最大の上り坂」の由縁です。これらすべての単元で、『対応表』が使えます。

最重要中の最重要 「単位あたりの大きさ」「 百分率」「 分数と小数」「 分数のたし算とひき算」「速さ」を学習する際に、書いて説明するだけでなく、自分で問題を解く時に、まず対応表をつくって、対応表をみて、何算をするかを考えるという手順で授業を進めます。

教科書で4ページしか無いのに。

小学校5年生の「分数と小数」という単元は教科書でわずか4ページしかありません。このときは簡単に思えるかもしれませんが、後々大きな影響を与える重要な単元です。多くの子がこの単元を十分に理解できずにいれば、後で大問題になることが多くあります。

もしお子さんが「割り切れない」と言ったら、その時点で問題があるかもしれません。割り切れない場合は分数にするという意識を持てていない子が多いのです。そのまま中学生になると、数学で苦労することになります。

数学では、4÷6のような計算を分数として考えることが重要です。例えば、4÷6は分数で表すと \( \frac{2}{3} \)です。このような処理を自然にできる子と「割り切れません」と悩む子の差は非常に大きいです。この違いが、後で伸びる子とそうでない子の大きな差を生みます。

<算数教室 対応表> → 外部生用HPへ

高校・中学で問われる内容は、算数とは少し違う。小学生~高校生までを教えているからこそわかる、考える力を伸ばすポイント・ずっと伸びていけるポイントが身につくように教えています。

分数と整数のかけ算・わり算

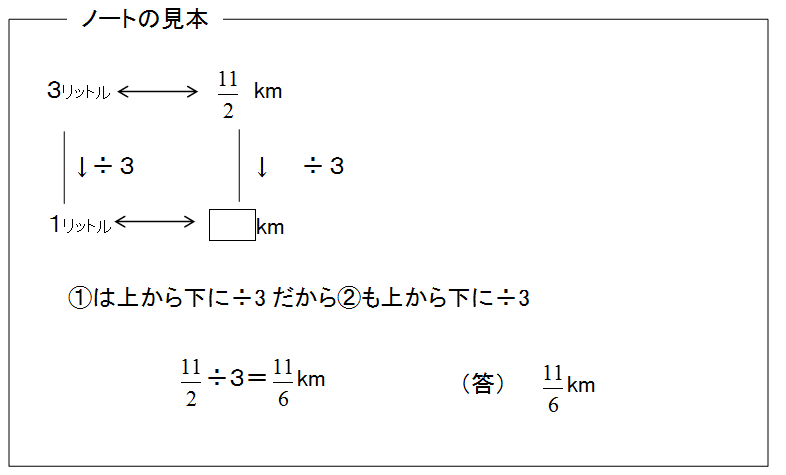

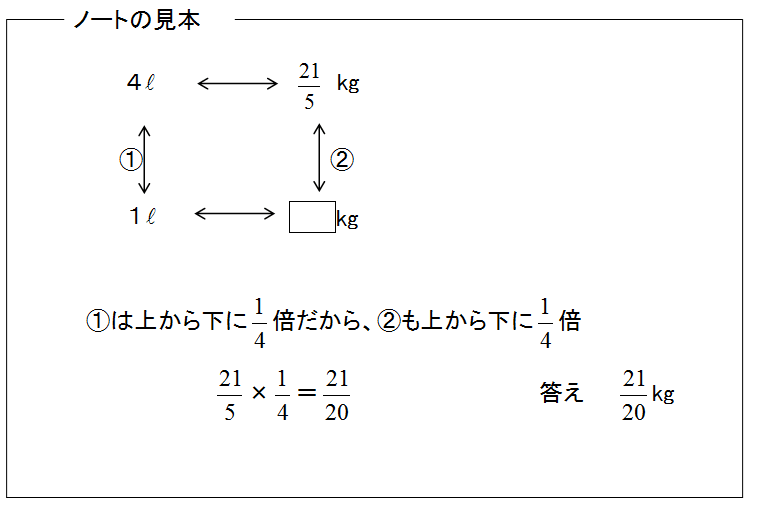

考え方は、5年の時と同じです。ただし、小6では、整数だけでなく、分数や小数も出てきます。まずは、『対応表』の作り方の復習を、整数でやってみましょう。

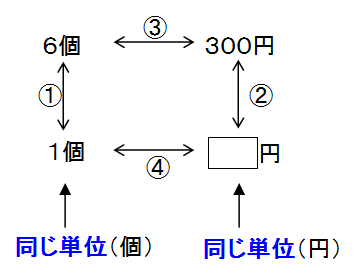

対応表の作り方

例 : 「6個で300円の消しゴム1個の値段は何円ですか」

●同じ単位の数をたてに並べる

①,②は同じ関係。 ①は下から上に6倍(×6)だから、逆に上から下は÷6 ②も上から下は÷6になるから、 (答)300円÷6=50円 小6で、ここに分数が登場します。分数があってもまったく同じことをするだけです。

対応表での考え方

問題:「3リットルのガソリンで\( \frac{11}{2} \) km走る自動車は、1リットルのガソリンで何Km走るか」

問題: 「米4L の重さをはかったら、\( \frac{21}{5} \) kgありました。この米1L の重さは何kgですか。」