小5・小6は「見える世界」から「考える世界」へ

小5からの学びは、これまでとちょっと違います。

今までは「目で見えるもの」「具体的なもの」が中心だった勉強が、

これからは見えないものを考える力=【抽象的な思考力】が求められるようになります。

これこそが、

✅ 「子どもの頭」から「大人の頭」への成長

✅ 未来へ大きく羽ばたくためのステップ

なんです!

【大事なポイント】 言葉の力を育てよう!

学びが深くなると、使う言葉も変わってきます。

たとえば国語では、

- 小4まで:「どの言葉にかかっていますか?」

- 小5から:「どの言葉を修飾していますか?」

言葉の表現が、ぐっと“勉強の言葉”にレベルアップしていきます。

知らない言葉に出会ったとき、

✅「シュウショクって何?」とすぐ聞いてくる子は、成長の準備OK!

✅ なんとなくスルーしてしまう子は、ここから伸びるチャンス!

言葉を増やすと、世界が広がる!

これから先、たくさんの言葉を知っている子がどんどん有利になります。

言葉を知ることで、

✅ 難しい問題にも自信を持って取り組める

✅ 世界の広がりにワクワクできる

✅ 人との会話も楽しくなる!

言葉は、未来の自分を支える「宝物」なのです。

【今日からできる】語彙力アップ大作戦!

📚 1. 毎日の読書で言葉の宝物を集めよう!

好きな本からスタートでOK!

読書は、新しい言葉との出会いがいっぱいです。

🗣️ 2. 家族で「言葉クイズ」にチャレンジ!

わからない言葉に出会ったら、「意味を調べるクイズ」にしてみよう。

おうちの人と一緒に辞書を引くのも楽しい体験に!

🌎 3. 新しい体験をどんどんしよう!

博物館、美術館、公園……。

知らない世界に出会うと、新しい言葉も自然に身につきます。

🎲 4. 楽しいゲーム感覚で学ぼう!

言葉ビンゴ、言葉しりとりなど、遊びながら語彙力アップ!

「言葉の力」が未来を切りひらく!

言葉は、勉強だけじゃなく、

✅ 夢を描く力

✅ 世界を広げる力

✅ 仲間とつながる力

にもなります。

今、コツコツと語彙力を育てることが、

将来、大きな夢をかなえる力に変わります!

【保護者の皆さまへ】

小5・小6は、子どもたちが「学びの質」を大きく変える時期です。

- 見えるものだけでなく、考える力を育てる

- 言葉を武器に、世界を広げる

この大きな成長を、どうかあたたかくサポートしてあげてください。

合格屋マックスでも、

子どもたちが自分の力を信じ、夢に向かって歩めるよう、

一人ひとりを全力で支えてまいります!

語彙力は未来へのパスポート!

<以下、旧版>

義務教育9年間の最大の難所

小5・小6の2年間、特に5年の夏~6年の夏の1年間は、義務教育9年間の最大の難所です。

学習の対象が、「見えるもの」から、【見えないもの】に変わっていきます。「具体」から【抽象】へ、「子どもの頭」から【大人の頭】への質的な転換がこの時期に求めらます。

乗り切るためのポイントは?

学習する対象のレベルが上がると、当然、使用する言葉が難しくなります。つまずく子の原因の多くが、【言葉】です。教科書の記述や表現方法も小4ぐらいまでは、日常語に近いものでしたが、小5あたりから日常語から離れて勉強の言葉に変わります。

例えば、国語では、「どの言葉にかかりますか」と言っていたものが、「どの言葉を修飾しますか」と言う表現に変わります。

ここで、子どもの反応が分かれます。お子さんは、どんな反応でしょうか? 知らない言葉に敏感に反応して「シュウショクって何?」と質問してくる子は準備ができています。準備ができていない子は、「シュウショクって何?」が、出てきません。

「シュウショク」という音が、頭の上を流れていく感じです。学習のレベルが上がると、抽象的な概念を操作する機会が増えます。抽象的な概念を操作するには、言葉の力が必要です。そして、言葉の力は、その子の精神年齢と大きく関係します。

たくさん言葉を知っている子が有利

言葉に関する力が、今後の学習の上で、欠かせない条件になります。もう小学生の高学年生です。幼児語の使用は止めましょう。

話しかける時は、普通の大人の言葉で話しかけ、理解できない所は言い直すか、国語辞典を引かせるようにしましょう。一事が万事です。子どもをいつまでも幼児状態のままにしておかないような環境作りを心がけて下さい。

成長に早い遅いの差はありますが、5年生ともなれば、世の中に対して興味を示し始め、 テレビのニュースや新聞などを見る行動が出てくる頃です。子どものそんな行動はドンドン伸ばして下さい。それらの興味や関心は、子どもの成長や向上に大きな役割を果たします。

語彙力アップのために

子どもたちの語彙力は、将来の成功にとって非常に重要です。言葉の力は、コミュニケーション能力や学習力を向上させ、自信をつける手助けをします。ここでは、子どもの語彙力を育てるためのアプローチをいくつかご紹介します。

① 読書を促す

毎日少しずつでも良いので、子どもに本を読む習慣を身に付けさせましょう。本を通じて新しい言葉に触れることで、自然と語彙が豊かになります。興味のあるジャンルやテーマの本を選んで読むことが大切です。

② 会話を大切にする

家族や友達との会話を大切にしましょう。日常会話の中で、子どもに新しい言葉を使うよう促すことで、語彙が増えていきます。また、子どもが知らない言葉が出てきたら、一緒に意味を調べて理解を深めることも重要です。

③ 多様な体験を提供する

子どもには様々な体験をさせてあげましょう。博物館や公園、美術館などに連れて行くことで、新しい事物や環境に触れる機会が増えます。これによって、新しい言葉や表現を学ぶチャンスが広がります。

④ 楽しい学習体験を提供する

語彙力を伸ばすための学習は楽しいものであるべきです。ゲームやクイズを通じて学ぶ、絵本を使ったストーリーテリングなど、楽しみながら学べる方法を取り入れてみましょう。

子どもの成長を見守りながら、これらのアプローチを取り入れることで、語彙力を伸ばす良い環境を整えることができます。親子で共に楽しい時間を過ごしながら、言葉の力を育んでいきましょう。

小学生~高校生までを教えているからわかる、考える力を伸ばす算数のポイント・ずっと伸びていけるポイント。

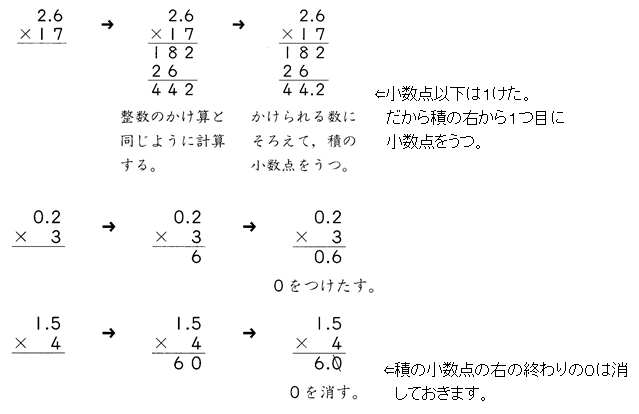

小数のかけ算

計算問題はスラスラできるようになるまで練習することです。時間をかければできるでは、まだまだ力不足。筆算の過程で、ほとんど手が止まらないで進む状態がゴールです。

① 小数点がないものとして計算する。

② かける数とかけられる数の小数点以下のけた数の和だけ、右から数えて小数点をうつ。

注意: 今後は、上記のような表現が、教科書でも普通になってきます。「かける数」「かけられ数」、「けた数」「和」などの用語が、何を意味しているか理解できていることです。このような表現になじむことが、今後の学習のスタートラインです。

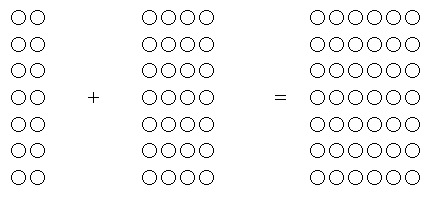

計算のきまり

こんな計算が出てきます。4.2×3.7+5.8×3.7 こどもの反応が、真っ二つに分かれるところです。大多数は、今まで通りに計算しようとします。

本当は、 4.2×3.7+5.8×3.7 =(4.2+5.8)×3.7 =10×3.7 =10 と計算してほしいのですが、「普通に計算してはダメなの」と反応する子が出ます。先々のことを考えるとNGです。

なかなか理解できない子には、絵にしてみます。 2×7+4×7 を図示すると下の絵のようになります。

絵から答は、6が7つあることがわかりますから、 2×7+ 4×7 = (2+4)×7 このような計算の工夫が、今すぐ使えなくても、今の今の段階では、大きな問題は起こりません。しかし、後々も伸びていく子のポイントから言えば、やがて、大きな違いを生みます。

例えば、半径12cmと半径3cmの円の面積の和を求める時、 12×12×3.14 + 3×3×3.14 で、

12×12×3.14 と3×3×3.14で、×3.14を2回も計算するより15×15×3.14とやったほうが、早くて安全だからです。

×3.14を何回も計算すると、時間もかかり、間違う確率を自ら高くすることになります。

もう一つ。この時期での注意点。38×52=1976のとき3.8×520はいくつになりますか。

これも「普通に計算してはダメですか」という子が大変多い問題です。答えは、もうお分かりですね。中学・高校と伸びていってほしいならダメです。

それどころか、子どもたちを見ていると、10×1000なんて計算ですら、筆算している子が多く見受けられます。ぜひ、確認してみてください。

この種の計算は、見ただけで答えが浮かぶようでないと先々、苦労することは目に見えています。でも、小学校のテストでは、その差が明確になりません。だから、差がないように見えてしまいます。非常に怖いところです。

◆鶴ヶ谷教室 ☎252-0998 989-0824 宮城野区鶴ヶ谷4-3-1

◆幸 町 教室 ☎295-3303 983-0836 宮城野区幸町3-4-19

◆マックス動画教室

電話でのお問合せ AM10:30~PM22:30

小5EC05月.jpg)