「間違い直しノート」で次のステージへ!

こんにちは、マックスの山口です。

この夏、皆さんが頑張って積み上げた成果を、さらに高めていくために重要なポイントをご紹介します。それが『間違い直しノート』の作成です。

これまで「間違い直しノートを作る」と指導してきましたが、初めての方や慣れていない方には、効率よく作成するのが難しいかもしれません。時間がかかりすぎたり、どうしても上手くいかないと感じることもあるでしょう。そんなときは、やり方を変えてみましょう。

間違った問題を「自分の問題」に変える

例えば、間違えた問題の答えをそのまま問題にしてしまうのです。

例:

元の問題:「戸籍に登録された6歳以上の男女に口分田を与え死ぬと国に変えさせた制度を何というか。」

答:「班田収授法」

これを基に、自分で簡単な問題を作ります。ズバリ。「班田収授法って何?」と質問形式にします。

答えを作るポイント

問題文や解説書を読んで、関連事項も含めて3ポイントを選んで答えを作りましょう。

例:

- 奈良時代に大宝律令できまった制度。

- 6歳以上の男女に口分田を貸与し死後に返却。

- 租庸調などの税負担が伴う。

こうして作成した問題と答えを使って、自分専用の「弱点強化ツール」を作成します。

ツールの作り方

ルーズリーフの場合

1ページを左右に分け、左側に問題、右側に答えを書きます。1ページに5題程度が理想です。別の紙で答えを隠しながら問題を解いてみて、できなかった問題には印をつけます。暗記は繰り返しが大切なので、1日に5~6回は繰り返し、全て覚えるまで続けましょう。

カードの場合

カードの表に問題、裏に答えを書きます。1枚のカードには1題だけを記載します。カードを使って同様に、繰り返し練習して覚えるまで取り組んでください。

科目別の特徴

地理

歴史との大きな違いは、場所(地図)です。地名と何が有名かを知っていても、どこにあるか?を知らないとテストでの得点力は半減します。地図を中心にツールを作ります。 地理はカードよりルーズリーフの方が適しています。

裏面 F 根釧台地

パイロットファーム(実験農場)で酪農

夏の濃霧(千島海流と夏の南東の季節風の影響)で日照不足

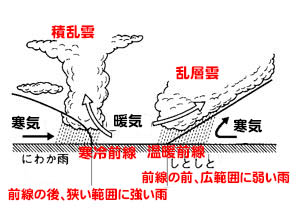

理科

自分で図が描けるようになると理科も最終段階になります。

苦手な人 用語中心(歴史と同様。ただし、「どうして」の理由にはこだわること)。 後半は図にも挑戦する

得意な人 (表面) 問題:低気圧の断面図を描く。

(裏面)

<面倒な場合は、コピーして貼り付ける>

全体的に見れば、B6サイズ(ルーズリーフの半分)かA5サイズのカードが一番汎用性が高いことになります。しかし、ポケットに入れてどこでもできるというには大きすぎて不向きです。単語カードは、単語や用語の暗記には向いていますが、図が必要な場合は小さすぎます。それぞれに一長一短があります。科目や目的に応じて使い分けてください。

ルーズリーフを半分に切って、それを折って使っていた子がいました。いいアイデアです。耐久性に問題がありますが、「ボロボロになったらまた作ればいい。ボロボロになるまでやった感がすごい。逆に捨てれなくなる」とは本人談です。

秋以降の総復習

日曜日など塾の授業がない日には、これまでの全ての問題を総チェックしてみてください。できない問題や曖昧なものが見つかった場合、その週に繰り返し復習して完璧にしましょう。翌週も再度チェックして、引っかかる問題があれば、それを新たな課題として取り組みます。このサイクルを繰り返すことで、確実に実力がついていきます。

この時期になると、覚えたこととまだ不安なことが混ざり合っているので、バラバラにできるカードがルーズリーフよりも効果的かもしれません。

成功例:スマホでの学習

数年前に、この方法を指導した生徒が、スマホの録音機能を使って練習を続けました。理科と社会が苦手だった彼女は、毎週日曜日と木曜日を復習の日と決め、全ての音声ファイルを週2回確認し、答えられなかった問題や不安な部分を徹底的に復習していました。結果として、苦手だった理科と社会が英語や数学よりも安定して高い点数を取れるようになったのです。繰り返し学習することに勝る方法はありません。

夏の成果を活かすために

夏の努力を一過性のものにせず、秋から冬にかけてさらに成績を伸ばすために、自分専用の弱点強化問題集を作り続けましょう。これが、次のステップへの大きな鍵となります。

このひと手間を惜しまずに、さらなる進歩を目指しましょう。頑張った夏の成果を最大限に活かすために、一緒に進み続けましょう。